Derrière le regard de l’enseignant-chercheur se cache la main de l’artiste et l’esprit de l’anthropologue. Ondo Ndong Alexandre incarne cette rare synthèse, un pont entre la création, la réflexion et la transmission. Son voyage intellectuel et artistique l’a mené en France, où il a poursuivi ses études d’art avant de s’engager dans une thèse de doctorat à l’Université de Rennes 2.

En france, il consacre six années – le double de la durée habituelle – à explorer un sujet fondamental : la divergence entre la perception occidentale de l’objet d’art africain, souvent contemplative, et sa conception traditionnelle, intrinsèquement liée au culte et à la vie. “L’objet d’art ou l’objet de culte”, tel était l’intitulé de sa recherche, visant à démêler ces regards croisés sur les créations africaines.

L’Héritage de Minko Mi Nze et la quête d’un style symbolique

L’Héritage de Minko Mi Nze et la quête d’un style symbolique

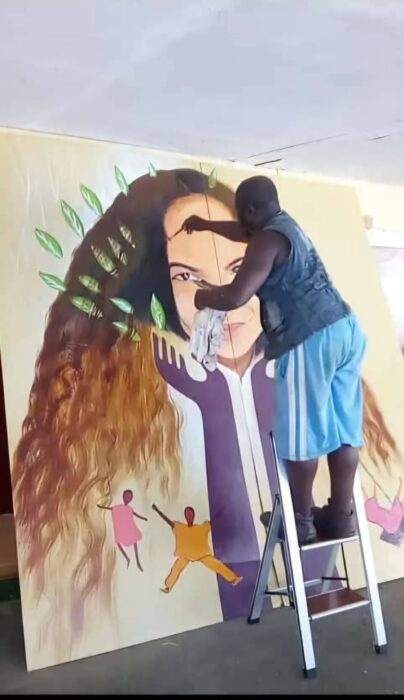

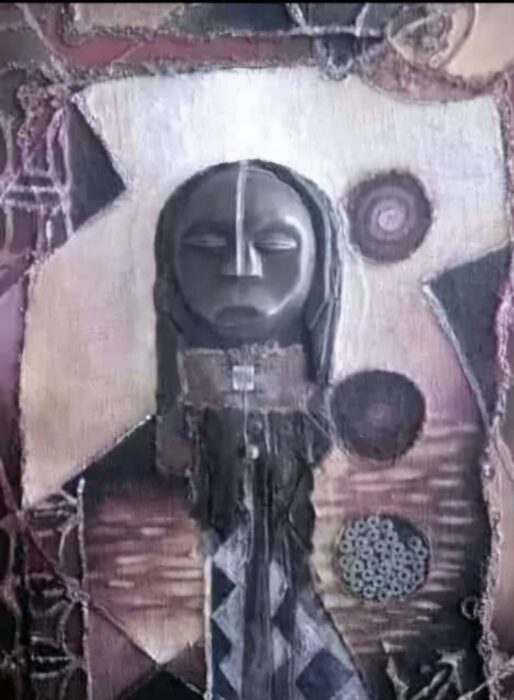

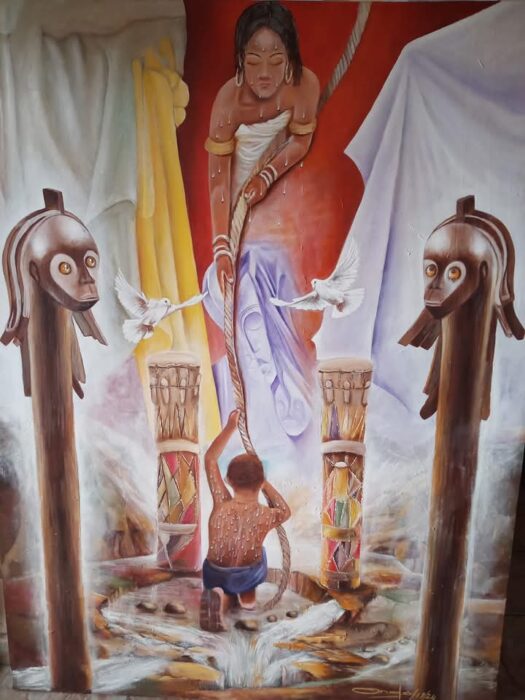

Dans sa propre pratique artistique, Ondo Ndong Alexandre se définit comme un peintre qui “transpose une réalité à travers l’art”. Si son style peut flirter avec le réalisme ou le surréalisme, c’est le symbolisme, nourri par une “empreinte africaine”, qui domine. Il reconnaît une dette immense envers celui qu’il considère comme son “père spirituel”, Marcelin Minko Mi Nze. “C’est Marcelin Minko Mi Nze qui est mon maître et duquel j’accorde une importance capitale. Il m’a appris à peindre”, confie-t-il. Cette influence se manifeste notamment dans son intérêt pour le culte des ancêtres et les objets rituels, thèmes chers à Minko Mi Nze, lui-même inspiré par les masques et reliquaires gabonais, bien que parfois comparé à Picasso.

S’il a exposé au Gabon avant son départ pour la France, il avoue une certaine “négligence” depuis son retour, n’ayant pas encore présenté ses œuvres récentes. Une forme d’autocensure n’est pas étrangère à cette retenue. Se décrivant comme un “artiste engagé”, il évoque la difficulté de montrer des œuvres qui, comme ce tableau d’une tête explosant sous des menottes symbolisant la censure intellectuelle, touchent aux réalités sensibles du pays. “Les politiques n’aiment pas les gens qui disent la vérité”, constate-t-il, conscient que “l’artiste engagé dit réellement ce qui se passe” et que l’art peut être un catalyseur, voire “entraîner la révolution, juste pour l’image”.

Un regard critique sur la scène artistique gabonaise

Ondo Ndong Alexandre porte un regard lucide sur l’écosystème culturel gabonais. “Le Gabonais vit dans l’art, […] vit dans la culture, mais il ne s’est pas éternisé sur la culture”, déplore-t-il. Par “éterniser”, il entend “mettre en valeur ces réalités culturelles”. Il regrette l’individualisme des artistes (“chacun dans son coin”) et l’absence de mouvements artistiques structurés, comparables à l’impressionnisme ou au surréalisme européens. La tentative de Marcelin Minko Mi Nze de créer un tel mouvement reste, selon lui, une exception isolée.

Le rêve d’un musée vivant

Fort de son expérience et de sa double casquette d’artiste et d’anthropologue, Ondo Ndong Alexandre nourrit un projet majeur : la création d’un musée au Gabon, mais un musée conçu différemment. Il oppose la “contemplation” occidentale des objets africains, parfois déracinés dans des institutions comme le Quai Branly, à l’interaction dynamique qu’entretient l’Africain avec eux. “L’Africain ne contemple pas l’objet. L’Africain joue avec l’objet. L’objet africain est un mouvement”, affirme-t-il.

Ce musée idéal serait un lieu de réappropriation culturelle, en particulier pour la jeunesse. Face à des enfants qui “ont peur” de la statuaire traditionnelle, souvent “imbibés de la culture occidentale, en l’occurrence le christianisme”, il imagine un espace où les jeunes Gabonais pourraient comprendre l’histoire, la fonction et la signification des objets de toutes les cultures du pays (Nzebi, Fang, Punu…). “Tout enfant gabonais doit comprendre l’importance de sa culture, se réapproprier la culture, la sauvegarder”, insiste-t-il, définissant là le rôle essentiel de l’anthropologue, de l’enseignant et de l’artiste.

Il souhaite ardemment pouvoir présenter cette vision aux autorités, citant le président de la Transition, Oligui Nguema, comme un interlocuteur potentiel. Pour Ondo Ndong Alexandre, il ne s’agit pas seulement de préserver des objets, mais de ranimer un lien profond entre les Gabonais et leur patrimoine, en utilisant le savoir – même acquis “chez les Blancs” – pour éclairer et valoriser les richesses du “biotope” local. Un engagement total au service d’une mémoire culturelle vivante et assumée.