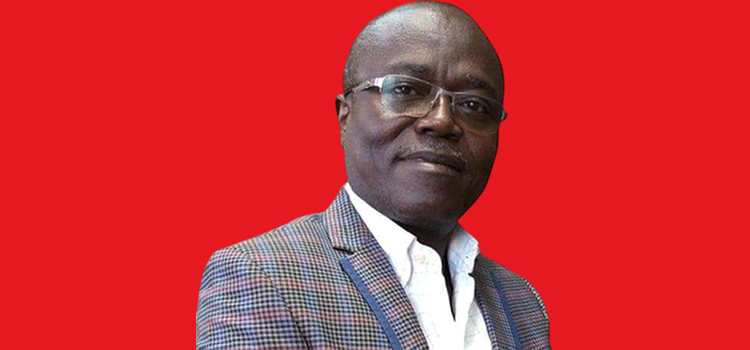

Manganèse : Une interdiction prometteuse mais complexe

L’interdiction de l’exportation du manganèse à l’état brut est une mesure “salutaire qui va dans le même fil que l’interdiction de l’exportation du bois en grume”, pour Jean Valentin Leyama. Cette décision vise à encourager la transformation locale et à créer davantage de valeur ajoutée sur le territoire gabonais.

Cependant, le député souligne les défis inhérents à une telle initiative. “Il faut dire que pour ce qui concerne Comilog, ils avaient déjà dans les années 2010-2011 déjà lancé la transformation. Il y a deux usines métallurgiques qui sont là, qui ont été construites,” explique Leyama. Malheureusement, “ça posait des problèmes de rentabilité et l’une des usines a fermé et l’autre fonctionne vraiment à minima.” Il ajoute que “c’est même d’ailleurs à cause de ces usines-là qu’on a conçu le Grand Poubara,” censé les alimenter. “Mais comme elles fonctionnent aujourd’hui à minima, il y a une qui a été arrêtée, il y a l’autre qui fonctionne vraiment à minima, ça fait qu’on a actuellement un excédent énorme en termes d’électricité au niveau du Grand Poubara.” Leyama espère que cette nouvelle mesure “va permettre, va contraindre maintenant Comilog à revoir le fonctionnement de ces usines, à les renforcer.”

La question de la demande externe pour le ferromanganèse et les alliages produits localement demeure une interrogation majeure. “Le problème n’est pas tant là,” précise Leyama, “c’est de savoir si les clients à l’extérieur sont en mesure d’acheter notre ferromanganèse éventuellement et nos alliages qu’on va fabriquer sur place.” Malgré cela, il estime que “c’est un défi énorme et moi, je trouve que c’est une très bonne décision.”

Au-delà du manganèse, le député Leyama plaide pour l’extension de cette interdiction à toutes les matières premières du Gabon. “D’ailleurs, la mesure ne devrait pas concerner que le manganèse, elle devrait concerner l’ensemble de nos matières premières, c’est-à-dire, il y en a l’or aussi qu’il faut transformer, on a le fer qui arrive, il faut qu’il soit transformé, et au niveau des ressources halieutiques, il faut que cette fois-ci, et d’ailleurs, Ali Bongo avait pris cette décision, malheureusement, elle n’avait pas été appliquée, mais il avait pris la décision d’interdire l’exportation du thon en l’état, il fallait que le thon soit transformé.” Il déplore que “ça avait d’ailleurs donné des perspectives d’installation de plusieurs usines du thon le long de la côte, malheureusement, ça n’avait pas été fait. Mais ça aussi, il faut que le gouvernement aille dans ce sens-là.”

Pour les opérateurs plus modestes tels que Gabon Mining et la société chinoise exploitant le manganèse à Ndjolé, la transformation locale représente un défi de taille. “S’agissant de la transformation du manganèse, si Comilog, qui est un grand opérateur au niveau mondial, a les capacités certainement de mettre en place des unités de transformation ou bien de renforcer celles qui existent déjà, ce n’est pas tout à fait évident pour les autres opérateurs,” explique Leyama. Il souligne que “Gabon Mining et la société chinoise qui exploite le manganèse, à Ndjolé. Ce sont des petits opérateurs et le manganèse qu’ils exploitent n’est pas de grande teneur. Donc, ça pourrait certainement poser à problème leur niveau, et ce serait un problème de rentabilité pour ces investissements.” Jean Valentin Leyama suggère une collaboration : “Sauf si les opérateurs s’entendent pour mettre en place de façon conjointe ces unités de transformation, parce que c’est quand même difficile de penser que chaque opérateur puisse mettre en place sa propre usine. Ce sont des usines qui sont très très chères et complexes d’installation. Ce serait quand même difficile que chacun puisse mettre son usine. Gabon Mining, son usine, le chinois de Ndjolé, son usine. Est-ce que même les quantités exploitées sont suffisantes pour alimenter ces industries ?”

Les cinq fonds souverains : Une ambition à financer

Le lancement de cinq fonds stratégiques est une autre mesure phare du gouvernement. Si l’initiative est saluée, le député Leyama s’interroge sur la manière dont ces fonds seront alimentés. “Oui, mais il faudrait peut-être maintenant s’interroger sur la manière dont ces fonds vont être alimentés. Parce que s’il s’agit des fonds qui doivent développer des filières entières, donc ce sont des fonds qui vont se chiffrer en centaines de milliards,” alerte-t-il.

La situation économique actuelle du pays, marquée par une quasi-inexistence de marges budgétaires et un taux d’endettement élevé (près de 80% du PIB), soulève des questions légitimes sur la capacité du Gabon à financer ces fonds. “Donc sur l’alimentation des fonds, compte tenu de l’inexistence des marges budgétaires en ce moment et du taux élevé de l’endettement, près de 80% du PIB, comment les fonds vont s’alimenter ? D’où viendra l’argent tout simplement pour alimenter ces fonds ? C’est ça la vraie question. Un fonds encore ça va, mais il y en a cinq. Ils vont s’alimenter de quelle manière ?” s’interroge le député.

Les ambitions du gouvernement gabonais sont claires : transformer l’économie en valorisant davantage ses ressources naturelles. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures nécessitera une planification rigoureuse, des investissements conséquents et une stratégie de financement solide pour surmonter les défis économiques et industriels. Le succès de cette nouvelle ère dépendra en grande partie de la capacité du pays à transformer ces intentions louables en réalisations concrètes et durables.